ミントグリーンの爽やかな輝きを持つアポフィライトとフォスフォフィライト。特に人気漫画「宝石の国」で主人公として描かれたことで、フォスフォフィライトの知名度は一気に高まりました。

この二つの宝石は見た目がとてもよく似ているため、どこに違いがあるのか、どう見分ければ良いのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、アポフィライトとフォスフォフィライトが似ている理由から、希少性や値段といった決定的な違いまで、鉱物学的な視点から分かりやすく比較解説します。

それぞれの石言葉や、同じリン酸塩鉱物の仲間であるアパタイトとの関係性にも触れながら、二つの石が持つ奥深い魅力に迫ります。

-

二つの石が似ている理由と明確な違い

-

希少性や値段に関する具体的な比較

-

「宝石の国」での描かれ方と現実の特性

-

それぞれの石言葉や鉱物としての魅力

アポフィライトとフォスフォフィライト 似てる石を比較

ルナ

ルナアポフィライトとフォスフォフィライト、名前も似てるけど見た目もそっくり! どうしてこんなに似ているの?

うん、いい質問だね。見た目が似ているのには、ちゃんと科学的な理由があるんだ。これからその秘密と、決定的な違いを一つずつ見ていこう。

なぜアポフィライトとフォスフォフィライトは似てる?

ふたつの宝石の簡単な見分け方

硬度や劈開など鉱物データ比較

決定的な違いは希少性にある

驚くほど違う値段とその理由

主な産地の違いと特徴

宝石の国における両者の関係性

それぞれの名前の由来と共通点

有名なアパタイトとの関係性

ターコイズも同じリン酸塩鉱物

なぜアポフィライトとフォスフォフィライトは似てる?

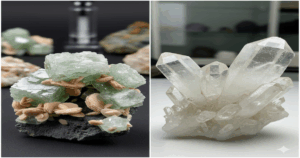

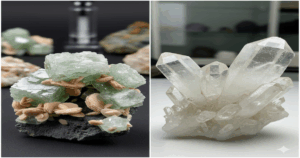

アポフィライトとフォスフォフィライトの見た目が似ていると感じられるのには、いくつかの科学的な理由が存在します。これらは単なる色の類似性だけではなく、光の振る舞いや鉱物の構造に基づいています。

第一に、両者の屈折率が非常に近い数値であることが挙げられます。屈折率は宝石の輝きを左右する重要な要素であり、この数値が近いと光が内部で反射・屈折する様子が似てくるため、全体的な印象が近くなります。加えて、どちらの鉱物も内部に入った光が二つに分かれる「複屈折」という現象を起こす点も共通しており、これが独特の透明感や輝き方の類似性に繋がっていると考えられます。

また、鉱物学的な共通点も見た目の印象に影響を与えています。例えば、どちらの化学組成にも水(H₂O)が含まれていることや、結晶が特定の方向に薄く剥がれやすい性質を持つ点です。この剥がれやすさは「劈開」と呼ばれ、両者の名前の由来にも関係しています。このように、色味だけでなく光学的・構造的な特徴が複数共通していることが、私たちが二つの石を「そっくりだ」と感じる理由です。

ふたつの宝石の簡単な見分け方

アポフィライトとフォスフォフィライトは専門家でなければ見分けるのが難しいほど似ていますが、いくつかのポイントに注目することで、その違いをある程度見分けることが可能です。

最も分かりやすいのは色味のニュアンスです。グリーンアポフィライトは、その名の通り緑色ですが、どちらかというと爽やかなミントキャンディーのような淡いグリーンや、無色に近いものも多く見られます。一方、フォスフォフィライトの色は、より繊細な「薄荷色」や「浅葱色」と表現されるような、わずかに青みを帯びた独特のミントブルーグリーンが特徴です。並べて比較すると、フォスフォフィライトの方が儚げで瑞々しい色合いをしていることが多いでしょう。

次に、光沢感にも違いが見られます。アポフィライトは、真珠のような優しい光沢の中に、時折ガラス光沢のような「ギラリ」とした強い輝きを見せることがあります。これはアポフィライト特有の魅力の一つです。フォスフォフィライトも美しいガラス光沢を持ちますが、アポフィライトほど特徴的な強い輝きを見せることは少ないかもしれません。

ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、個体差も大きいため、最終的な判断は専門の鑑別機関に依頼するのが最も確実な方法です。

硬度や劈開など鉱物データ比較

アポフィライトとフォスフォフィライトの違いをより深く理解するために、それぞれの鉱物学的データを比較してみましょう。特に硬度と劈開は、宝石の取り扱いやすさに直結する重要な指標です。

この表から分かるように、両者には明確な違いがいくつかあります。最も注目すべきはモース硬度です。アポフィライトの硬度が4.5から5であるのに対し、フォスフォフィライトは3から3.5しかありません。これは人間の爪(約2.5)より少し硬い程度で、硬貨で擦ると傷がついてしまうほどの脆さです。

また、劈開の性質も重要です。劈開とは、鉱物が特定の方向に割れやすい性質のことです。アポフィライトは一方向に完全に割れやすい性質を持っていますが、フォスフォフィライトは三方向に割れやすい性質があり、衝撃に対して極めてデリケートです。この極端な脆さが、フォスフォフィライトの加工を非常に難しくしている要因でもあります。 なお、これらの鉱物データは、世界的な鉱物データベースである「Mindat.org」の情報も参照しています。

決定的な違いは希少性にある

アポフィライトとフォスフォフィライトを隔てる最も決定的で、かつ最大の違いは、その希少性にあります。両者は見た目が似ているかもしれませんが、市場で出会える確率には雲泥の差が存在します。

アポフィライトは、比較的産出量が多い鉱物です。特にインドは世界有数の産地として知られており、美しく大きな結晶が安定して市場に供給されています。そのため、鉱物標本やパワーストーンとして、多くの人が比較的手軽に入手することが可能です。

一方、フォスフォフィライトは世界で最も希少な宝石の一つに数えられます。宝石品質の結晶が採れる場所は、ボリビアのポトシにあるセロ・リコ鉱山など、ごく一部の地域に限定されていました。さらに悪いことに、その主要な鉱山はすでに枯渇したとされており、現在では新たな結晶の産出はほとんど期待できない状況です。市場に流通しているものの多くは、何十年も前に採掘されたオールドストックであり、その数は減る一方です。

このように、一方は安定して産出される鉱物であり、もう一方はほぼ採り尽くされてしまった幻の宝石であるという点が、両者の価値を決定づける根本的な違いとなっています。

驚くほど違う値段とその理由

前述の通り、希少性に大きな差があるため、アポフィライトとフォスフォフィライトの値段も驚くほど異なります。この価格差は、両者の市場における立ち位置を明確に示しています。

アポフィライトは、その産出量の多さから、比較的手頃な価格で取引されています。もちろん、結晶の大きさや透明度、美しさによって価格は変動しますが、鉱物コレクションの入り口としても人気があり、数千円から数万円の範囲で美しい標本を見つけることができます。

これに対して、フォスフォフィライトの価格は桁違いです。特に宝石としてカットされたルースは極めて少なく、1カラットを超えるような大きさのものは、数百万円、時にはそれ以上の価格で取引されることも珍しくありません。小さな結晶標本であっても、高値で取引されるコレクターズアイテムです。

この価格差の理由は、第一に絶対的な希少性です。しかし、それに加えて、漫画「宝石の国」の影響も無視できません。この作品によってフォスフォフィライトの知名度が爆発的に上がり、コレクターからの需要が急増しました。供給がほぼない状態で需要だけが高まったため、価格がさらに高騰したという背景があります。

うわー、値段が全然違うんだね!フォスフォフィライト、すごく高いんだ…!

そうだね。それだけ希少で、多くの人を惹きつける魅力があるということなんだ。次の産地の話を読むと、その理由がもっとよく分かるよ。

主な産地の違いと特徴

アポフィライトとフォスフォフィライトは、その主な産地も全く異なります。それぞれの石が育った地球の環境の違いを知ることは、両者の個性を理解する上で興味深い視点を与えてくれます。

アポフィライトの最も有名で代表的な産地はインドです。特にデカン高原周辺では、玄武岩の空洞内から、大きく透明度の高い美しい結晶が産出します。インド産のアポフィライトは、その品質の高さと安定した供給量で世界的に知られており、市場で目にするものの多くがインド産であると言っても過言ではありません。他にも、ブラジルやアメリカ、カナダなど世界各地で産出が報告されています。

一方、宝石品質のフォスフォフィライトの歴史は、ボリビアにあるセロ・リコ鉱山と固く結びついています。この鉱山はかつて銀の産出で栄え、「富の山」と呼ばれました。しかし、その裏では過酷な労働によって多くの命が失われたことから「人を喰う山」という負の側面も持ち、ユネスコにより危機遺産(通称、負の世界遺産)にも登録されています。

フォスフォフィライトは、この鉱山の銀や錫の鉱脈の中で、副産物として発見されました。現在ではドイツやアメリカでも産出はありますが、ボリビア産のような大きく美しい結晶はほとんど見つかっていません。

宝石の国における両者の関係性

人気漫画「宝石の国」は、フォスフォフィライトという鉱物の名を多くの人に知らしめた作品です。作中では、アポフィライトとフォスフォフィライトの関係性について、興味深い言及がなされています。

物語の中で、敵対する存在である月人が、主人公フォスフォフィライト(フォス)について「昔よく採れたアポフィライトに似ている」と語る場面があります。これは、二つの石が見た目において非常に似ているという現実の鉱物学的特徴を、巧みにストーリーに取り入れた描写です。作者である市川春子氏が、鉱物に対して深い知識と愛情を持っていることがうかがえます。

また、主人公であるフォスは、硬度が低く非常に脆いため、戦いに向かず仲間からもあまり頼りにされないキャラクターとして描かれています。これは、実際のフォスフォフィライトが持つモース硬度3.5という脆さや、三方向に割れやすい劈開性といった性質を忠実に反映した設定です。物語を通してフォスが自身の弱さと向き合い成長していく姿は、儚くも美しいフォスフォフィライトという宝石の魅力を象徴しているかのようです。

このように、作品を通じて鉱物のリアルな特性を知ることができるのも、「宝石の国」の大きな魅力の一つです。 作品のより詳しい情報については、講談社のアフタヌーン公式サイトでも確認できます。

それぞれの名前の由来と共通点

アポフィライトとフォスフォフィライトは、一見すると全く関係のない名前のように思えます。しかし、その語源を辿ると、意外な共通点が見つかります。それは、どちらの名前にもギリシャ語で「葉」を意味する「phyllon(フィロン)」という言葉が関わっていることです。

アポフィライト(Apophyllite)の名前は、ギリシャ語の「apo(離れる)」と「phyllon(葉)」を組み合わせたものです。これは、アポフィライトを加熱すると、水分が蒸発して葉のように薄く剥がれる性質があることに由来します。和名の「魚眼石」は、その独特の輝きが魚の目に似ていることから名付けられました。

一方、フォスフォフィライト(Phosphophyllite)の名前は、主成分である「リン(phosphorus)」と、同じく「phyllon(葉)」を組み合わせたものです。こちらも、鉱物が葉のように薄く剥がれやすい性質(劈開)を持つことから名付けられました。和名の「燐葉石」は、この名前をそのまま日本語に訳したものです。

このように、両者は主要な成分こそ異なりますが、「葉のように剥がれる」という共通の性質から、その名前に「phyllon」という言葉が与えられているのです。

有名なアパタイトとの関係性

フォスフォフィライトについて調べていると、しばしば「アパタイト」という宝石の名前を目にすることがあります。アパタイトとフォスフォフィライトは、鉱物学的に見ると「リン酸塩鉱物」という大きなグループに属する仲間です。

リン酸塩鉱物とは、その名の通り、化学組成にリン酸イオン(PO₄)を含む鉱物の総称です。フォスフォフィライトがこのグループの一員であることは既に述べましたが、アパタイトもまた、リン酸塩鉱物を代表する有名な宝石の一つなのです。

しかし、同じグループに属しているからといって、性質が似ているわけではありません。アパタイトは、フォスフォフィライトとは全く異なる特徴を持っています。例えば、アパタイトのモース硬度は5であり、フォスフォフィライトよりも丈夫です。

また、アパタイトは非常に多彩なカラーバリエーションを持つことで知られています。特に有名なのが、高級宝石であるパライバトルマリンと見間違えるほど鮮やかなネオンブルーのアパタイトです。その他にも、グリーン、イエロー、ピンク、パープルなど、様々な色のものが存在します。この色の多様性から、ギリシャ語で「ごまかし」を意味する「apate」という言葉が名前の由来になったと言われています。

ターコイズも同じリン酸塩鉱物

フォスフォフィライトが有名になる以前、リン酸塩鉱物グループの中で最も広く知られていた宝石は、おそらくターコイズでしょう。「トルコ石」という和名でも親しまれ、その鮮やかなスカイブルーは多くの人々を魅了してきました。

ターコイズもまた、フォスフォフィライトやアパタイトと同じリン酸塩鉱物の仲間です。その歴史は非常に古く、古代エジプトのファラオの墓からも装飾品として発見されるなど、人類と深い関わりを持ってきた宝石です。

和名の「トルコ石」からトルコが産地だと思われがちですが、主な産地はイラン(旧ペルシア)やアメリカです。かつてペルシアで産出されたターコイズが、トルコを経由してヨーロッパへ広がったことから、この名前が定着したと言われています。

ターコイズの特徴といえば、黒や茶色の網目模様(マトリックス)が入っているものが多く見られることです。これは、ターコイズが形成される過程で、周囲の母岩や他の鉱物を取り込んだもので、一つとして同じ模様はありません。このマトリックスの入り方もターコイズの個性として楽しまれており、その独特の風合いが魅力となっています。

深掘り解説 アポフィライトとフォスフォフィライト

見た目や値段だけじゃなくて、石言葉とかパワーストーンとしての意味も気になるな。

もちろん。ここからは、二つの石が持つスピリチュアルな側面や、扱う上での注意点について深く掘り下げていくよ。

フォスフォフィライトの石言葉とは

石言葉に怖い意味はあるのか解説

アポフィライトの石言葉とその意味

アポフィライトが持つとされる効果

フォスフォフィライトが持つとされる効果

取り扱いの注意点と保管方法

二つの石が属するリン酸塩鉱物とは

フォスフォフィライトの石言葉とは

フォスフォフィライトは、その極めて脆い物理的性質とは対照的に、非常に前向きで力強い石言葉を持っています。代表的な石言葉は、「逆境」「挑戦」「無限の可能性」です。

これらの言葉は、持ち主が困難な状況に直面したときに、それを乗り越えるための精神的な支えとなることを示唆しています。まるで、脆く壊れやすい自分自身(逆境)を受け入れ、新たな一歩を踏み出す(挑戦)ことで、今まで気づかなかった新しい自分や才能(無限の可能性)を見つけ出す、という物語のようです。

自分に自信が持てなかったり、新しい環境や物事に挑戦することをためらっていたりする人にとっては、心強いお守りのような存在になるかもしれません。フォスフォフィライトの儚げな美しさの中に秘められた強いメッセージは、多くの人々を惹きつける魅力の一つと言えるでしょう。この石が持つ意味合いは、まさに「宝石の国」の主人公フォスの成長物語そのものを体現しているかのようです。

石言葉に怖い意味はあるのか解説

フォスフォフィライトについて調べると、「怖い」というキーワードが出てくることがあり、石言葉に何か不吉な意味があるのではないかと心配になる方もいるかもしれません。しかし、結論から言うと、フォスフォフィライトの石言葉自体に怖い意味や悪い意味は一切ありません。

では、なぜ「怖い」というイメージが一部で囁かれるのでしょうか。その理由は、いくつかの背景が複合的に関係していると考えられます。

一つ目は、石言葉の一つである「逆境」という言葉が持つイメージです。「逆境」は苦労や不運を連想させるため、ネガティブな印象を持つ人がいるのかもしれません。

二つ目は、フォスフォフィライトが産出されたボリビアのセロ・リコ鉱山の歴史です。前述の通り、この鉱山は「人を喰う山」とも呼ばれ、多くの労働者が過酷な環境で命を落としたという悲しい歴史を持っています。この産地のダークなイメージが、石そのものと結びつけられてしまった可能性があります。

三つ目は、鉱物としての「脆さ」です。簡単に欠けたり割れたりする性質を、「縁起が悪い」と捉える文化的な背景も影響しているかもしれません。

これらの理由から怖いというイメージが生まれたと考えられますが、石言葉そのものはポジティブなものですので、安心してその意味を受け取ってください。

石が持つ背景だけでなく、私たちは人や場所に対して直感的に「なんとなく気持ち悪い」と感じることもあります。実はその感覚にも、あなたの魂が発する大切なスピリチュアルな意味が隠されていることがあります。

アポフィライトの石言葉とその意味

アポフィライトは、その清らかな見た目と独特の輝きから、精神的な浄化や癒しに関連する石言葉を多く持っています。代表的な石言葉は、「浄化」「癒し」「解放」「直感力を高める」などです。

空間やエネルギーの浄化

アポフィライトは、非常に高い浄化力を持つ石として知られています。その清らかなエネルギーは、持ち主自身だけでなく、その人がいる空間全体の気を浄化し、クリアな状態に整えてくれると言われています。ネガティブなエネルギーや精神的な疲れを取り除き、心身をリフレッシュさせたいときにサポートしてくれるでしょう。

深いリラクゼーションと癒し

この石は、深いリラックス状態をもたらし、日々のストレスや不安から心を解放してくれる効果があるとも信じられています。瞑想の際に用いると、意識をより高い次元へと導き、精神的な安らぎや平穏を得る手助けとなると言われています。心に溜まった澱を洗い流し、本来の自分を取り戻すための癒しの石とされています。

直感力と洞察力の向上

アポフィライトは、第三の目(サードアイ)を活性化させ、直感力や洞察力を高める働きがあるとされます。物事の本質を見抜く力を養い、人生における重要な決断をサポートしてくれるかもしれません。スピリチュアルな探求や自己成長を目指す人々にとって、頼もしいパートナーとなる石です。

アポフィライトが持つとされる効果

前述の石言葉に関連して、アポフィライトは私たちの心や精神に様々な良い効果をもたらすと言われています。ここでは、パワーストーンとして期待される具体的な効果についてご紹介します。

まず、最も代表的な効果として「浄化作用」が挙げられます。アポフィライトを部屋に置くことで、空間に漂うネガティブなエネルギーを吸収し、清浄な気に変えてくれると信じられています。また、他のパワーストーンを浄化するためのクラスターとしても非常に人気があります。

次に、「精神的な安定とストレス軽減」の効果も期待されています。アポフィライトの穏やかな波動は、感情の波を鎮め、不安や恐れといったネガティブな感情を和らげてくれると言われます。情報過多でストレスの多い現代社会において、心の平穏を取り戻すためのサポート役となってくれるでしょう。

さらに、「直感力やインスピレーションを高める」効果もあるとされています。瞑想時にアポフィライトを手に持つことで、高次の意識と繋がりやすくなり、新しいアイデアや問題解決のヒントを得られるかもしれません。自身の内なる声に耳を傾け、進むべき道を見出す手助けをしてくれると考えられています。

アポフィライトのように直感力を高めるとされる石は、持ち主の霊的な感覚をサポートするとも言われます。もしかしたら、あなた自身にも生まれた日から特別なスピリチュアルな才能が眠っているかもしれませんね。

フォスフォフィライトが持つとされる効果

フォスフォフィライトは、その希少性と力強い石言葉から、持ち主の自己成長や変容を強力にサポートする効果があると言われています。

最も象徴的な効果は、「困難を乗り越える力のサポート」です。石言葉である「逆境」や「挑戦」が示すように、フォスフォフィライトは持ち主が困難な壁にぶつかったときに、諦めずに前に進む勇気と精神的な強さを与えてくれると信じられています。現状を打破し、新しいステージへ進みたいと願う人にとって、心強い味方となるでしょう。

また、「自己肯定感を高め、可能性を引き出す」効果も期待されます。自分に自信が持てず、自分の能力を過小評価してしまいがちな人に対して、フォスフォフィライトは内なる才能や魅力に気づかせ、無限の可能性を信じる力を与えてくれると言われます。自分らしさを表現し、自己実現の道を歩むための後押しをしてくれるかもしれません。

精神的な側面では、「トラウマや過去の傷を癒す」効果もあるとされています。その繊細なエネルギーが心の奥深くに働きかけ、過去の経験からくる痛みや悲しみを解放し、精神的な再生を促す手助けをすると考えられています。

このような魂の成長や再生は、現世での行いだけでなく、前世から受け継がれたものが影響するとも言われます。あなたが今、困難を乗り越えようと前向きに挑戦できるのは、過去世で多くの徳を積んできた証かもしれません。

取り扱いの注意点と保管方法

アポフィライトとフォスフォフィライトは、どちらも美しい宝石ですが、取り扱いには注意が必要です。特にフォスフォフィライトは極めてデリケートなため、その特性をよく理解しておくことが大切です。

フォスフォフィライトの取り扱い

フォスフォフィライトはモース硬度が3から3.5と非常に低く、傷がつきやすい性質を持っています。また、三方向に完全な劈開を持つため、特定の角度からの衝撃に極めて弱く、簡単に割れたり欠けたりしてしまいます。そのため、指輪などのジュエリーとして身につけることは全く推奨されません。コレクションとして楽しむ場合も、他の石とぶつからないように細心の注意が必要です。汗や化粧品などの酸にも弱いため、素手で触った後は、必ず柔らかい布で優しく拭き取るようにしましょう。

アポフィライトの取り扱い

アポフィライトはフォスフォフィライトよりは硬いですが、モース硬度は4.5から5と、一般的な宝石の中では柔らかい部類に入ります。こちらも一方向に完全な劈開があるため、強い衝撃は避けるべきです。ジュエリーとして使用されることもありますが、日常的に身につける場合はぶつけたり擦ったりしないように注意が必要です。

保管方法

両者ともに、保管する際は他の宝石や硬いものと接触しないように、個別のケースや布製の袋に入れるのが理想的です。特にフォスフォフィライトは、綿やウレタンなどの柔らかい緩衝材で包んで保管することをお勧めします。また、直射日光は退色の原因になる可能性があるため、冷暗所での保管が望ましいです。

パワーストーンを大切に扱うように、私たちは時に道端でお守りを拾うことがあります。一見どう扱えば良いか迷いますが、それもまたあなたへの特別なスピリチュアルなメッセージかもしれません。

二つの石が属するリン酸塩鉱物とは

アポフィライトとフォスフォフィライトの比較において、フォスフォフィライトが属する「リン酸塩鉱物」というグループは重要なキーワードです。一方で、アポフィライトは「ケイ酸塩鉱物」に分類され、そもそも属する大きな括りが異なります。

リン酸塩鉱物とは、化学組成の中にリン(P)と酸素(O)からなるリン酸イオン(PO₄)を基本構造として持つ鉱物の総称です。地球上に存在する鉱物は5,000種類以上あると言われていますが、その成分によっていくつかのグループに分類されており、リン酸塩鉱物もその一つです。このグループには、フォスフォフィライトの他に、アパタイトやターコイズといった宝石も含まれます。

リン酸塩鉱物に希少な石が多いのには理由があります。それは、鉱物の主成分となるリンという元素が、地球上で特定の場所に偏って存在しているからです。鉱物が結晶として成長する過程で、タイミングよくリンを取り込める環境は非常に限られています。このリンの偏在性が、リン酸塩鉱物全体の希少性を高める大きな要因となっているのです。

特定の元素が特定の場所に偏在するように、私たち人間も特定の土地に強く惹かれたり、「呼ばれている」と感じたりすることがあります。その不思議な感覚には、あなたの魂と土地との間に深いご縁があることを示すサインかもしれません。

まとめ アポフィライトとフォスフォフィライトの魅力

すごく勉強になった!似ているようで、全然違う魅力があるんだね。ポイントが多すぎて忘れちゃいそう…。

大丈夫だよ、ルナ。最後にこの記事で一番大切なポイントをまとめたから、一緒におさらいしてみよう。

この記事では、アポフィライトとフォスフォフィライトの違いや共通点、そしてそれぞれの魅力について多角的に解説してきました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

アポフィライトとフォスフォフィライトはミントグリーン系の色味が似ている

似ている理由は屈折率の近さや複屈折、成分に水を含む共通点などがある

名前の由来にはギリシャ語の「葉(phyllon)」が共通して関わっている

簡単な見分け方として色味のニュアンスや光沢感の違いが挙げられる

鉱物学的にはアポフィライトはケイ酸塩、フォスフォフィライトはリン酸塩鉱物である

モース硬度はアポフィライトが4.5-5、フォスフォフィライトは3-3.5と極めて脆い

最も決定的な違いは希少性でありフォスフォフィライトは極めて希少

フォスフォフィライトの主な産地であったボリビアの鉱山は枯渇している

アポフィライトはインドなどで安定して産出するため比較的安価である

フォスフォフィライトは希少性と人気から非常に高価で取引される

「宝石の国」では両者の類似性が作中で言及されている

フォスフォフィライトの石言葉は「逆境」「挑戦」などポジティブなもの

石言葉に怖い意味はなく産地の歴史などがイメージの背景にある

アポフィライトの石言葉は「浄化」「癒し」など精神的なサポートを意味する

取り扱いには注意が必要で特にフォスフォフィライトは衝撃に極めて弱い

アポフィライトとフォスフォフィライトの神秘的な魅力、楽しんでいただけましたか?当ブログでは、この記事のように、様々なパワーストーンが持つ独自のエネルギーやメッセージを一つひとつ丁寧に解説しています。あなたの魂をサポートしてくれる、次のお気に入りの石が見つかるかもしれません。ぜひパワーストーンのカテゴリーも覗いてみてくださいね。