深い青色が美しいアズライトとラピスラズリ。見た目が似ているため、どちらを選べば良いか迷ってしまうことはありませんか。成分や硬さといった基本的な違いはもちろん、アクセサリーとしての価値や顔料としての歴史まで深く知ることで、ご自身の目的に合った石を選べるようになり、購入での失敗や後悔を避けられます。

この記事では、鉱物としての成り立ちから、それぞれの石が持つ個性的な特徴、そして名前が似ていて混同されやすい他の石との関係性まで、専門的な視点から二つの石の違いを分かりやすく徹底的に解説していきます。

-

アズライトとラピスラズリの成分や硬さといった根本的な違い

-

アクセサリーや顔料など、それぞれの主な用途と歴史

-

見た目の特徴や簡単な見分け方のポイント

-

混同されやすい類似石との関係性

基本から学ぶアズライトとラピスラズリの違い

ルナ

ルナわぁ、アズライトもラピスラズリも、どっちもすごく綺麗な青い石だね! でも、見た目がそっくりで、私には違いがよく分からないな…。

うん、見た目は本当に似ているよね。でも、石としての成り立ちや性質は全く違うんだ。これからその違いを一つひとつ見ていけば、きっと自分に合う石がどちらか分かるようになるよ。

アズライトは銅が主成分の単一鉱物

ラピスラズリは複数の鉱物から成る複合石

モース硬度で比較する二つの石の硬さ

アクセサリーと顔料という主な用途の違い

和名で見る藍銅鉱と瑠璃の呼び名

見た目の特徴と簡単な見分け方

金色のパイライトを含むラピスラズリ

緑色のマラカイトに変化するアズライト

アズライトは銅が主成分の単一鉱物

アズライトの最も大きな特徴は、銅を主成分とする炭酸塩鉱物であり、純粋な「単一の鉱物」である点です。インクのような濃い青色をしていることから、日本では「藍銅鉱(らんどうこう)」という和名で呼ばれています。

この石は、主に銅鉱床の地表近くで、銅の鉱物が二酸化炭素を含んだ水と反応することによって生成されます。そのため、同じく銅を主成分とするマラカイト(孔雀石)と一緒に産出されることがよくあります。

一つの成分で構成されているため、石全体の色合いは比較的均一ですが、結晶の状態や透明度によって様々な表情を見せるのが魅力です。ただし、後述するように化学的には不安定な性質を持っています。

ラピスラズリは複数の鉱物から成る複合石

一方、ラピスラズリはアズライトとは異なり、単一の鉱物ではありません。ラズライト(青金石)を主成分に、ソーダライト、アウィン、ノゼアンといった複数の青色系統の鉱物が混じり合ってできた「複合石」です。岩石として分類されることもあります。

ラピスラズリの深い青色は、これらの複数の鉱物が集まって生まれています。そのため、石の内部をよく見ると、青色の中に金色の粒や白い筋模様が見られることがあります。

要するに、アズライトが単一の素材で作られた絵の具だとすれば、ラピスラズリは複数の素材を混ぜ合わせて作られた、複雑で深みのある色合いの絵の具のような存在と考えると分かりやすいかもしれません。

モース硬度で比較する二つの石の硬さ

モース硬度? なんだか難しそうな言葉が出てきた…!

大丈夫、難しくないよ。簡単に言うと『どっちが傷つきやすいか』を示す数字のことなんだ。数字が大きいほど硬くて丈夫、って覚えておけばOKさ。

鉱物の硬さを示す指標に「モース硬度」があります。これは1から10までの数値で表され、数値が大きいほど硬いことを示します。このモース硬度においても、アズライトとラピスラズリには明確な差が見られます(参考:鉱物データベース Mindat.org)。

アズライトのモース硬度は3.5~4と、比較的柔らかい鉱物です。爪(硬度2.5)よりは硬いですが、硬貨(硬度3.5程度)で傷がつく可能性があり、非常に繊細で衝撃に弱い性質を持っています。

これに対して、ラピスラズリのモース硬度は5~5.5です。ガラス(硬度5.5)と同程度の硬さを持ち、アズライトよりは丈夫です。この硬度の違いが、それぞれの石の用途に大きく影響しています。

アクセサリーと顔料という主な用途の違い

前述の通り、二つの石の硬度の違いは、それぞれの主な用途に直結しています。

アズライトはモース硬度が低く、衝撃に弱く脆いため、日常的に身に着けるブレスレットや指輪などのアクセサリーにはあまり向いていません。その脆さの一方で、発色が非常に美しいため、古くから粉末にして岩絵具の顔料として重宝されてきました。

一方で、ラピスラズリはアズライトよりも硬度が高く、耐久性があるため、古くから宝石として扱われ、ネックレスやイヤリング、指輪などの装飾品に加工されてきました。もちろん、ラピスラズリもその鮮やかな青色から、アズライトと同様に高価な顔料の原料としても利用されてきた歴史があります。

このように宝石は、古くから人々を魅了し、アクセサリーとして愛用されてきました。例えば、同じく人気の青い宝石であるアクアマリンは、恋愛や結婚のお守りとしても知られています。

和名で見る藍銅鉱と瑠璃の呼び名

二つの石は、日本において異なる和名で呼ばれており、その名前からも性質や価値観の違いをうかがい知ることができます。

アズライトの和名は「藍銅鉱(らんどうこう)」です。これは「藍色の、銅を含む鉱物」という意味をそのまま表しており、鉱物的な特徴を的確に捉えた名称です。

対して、ラピスラズリの和名は「瑠璃(るり)」です。瑠璃は仏教の世界で珍重される七つの宝「七宝(しっぽう)」の一つにも数えられており、単なる鉱物の名前というよりも、神聖で価値のある宝石であることを示す呼び名として定着しています。このことからも、ラピスラズリが古くから特別な存在として扱われてきたことが分かります。

見た目の特徴と簡単な見分け方

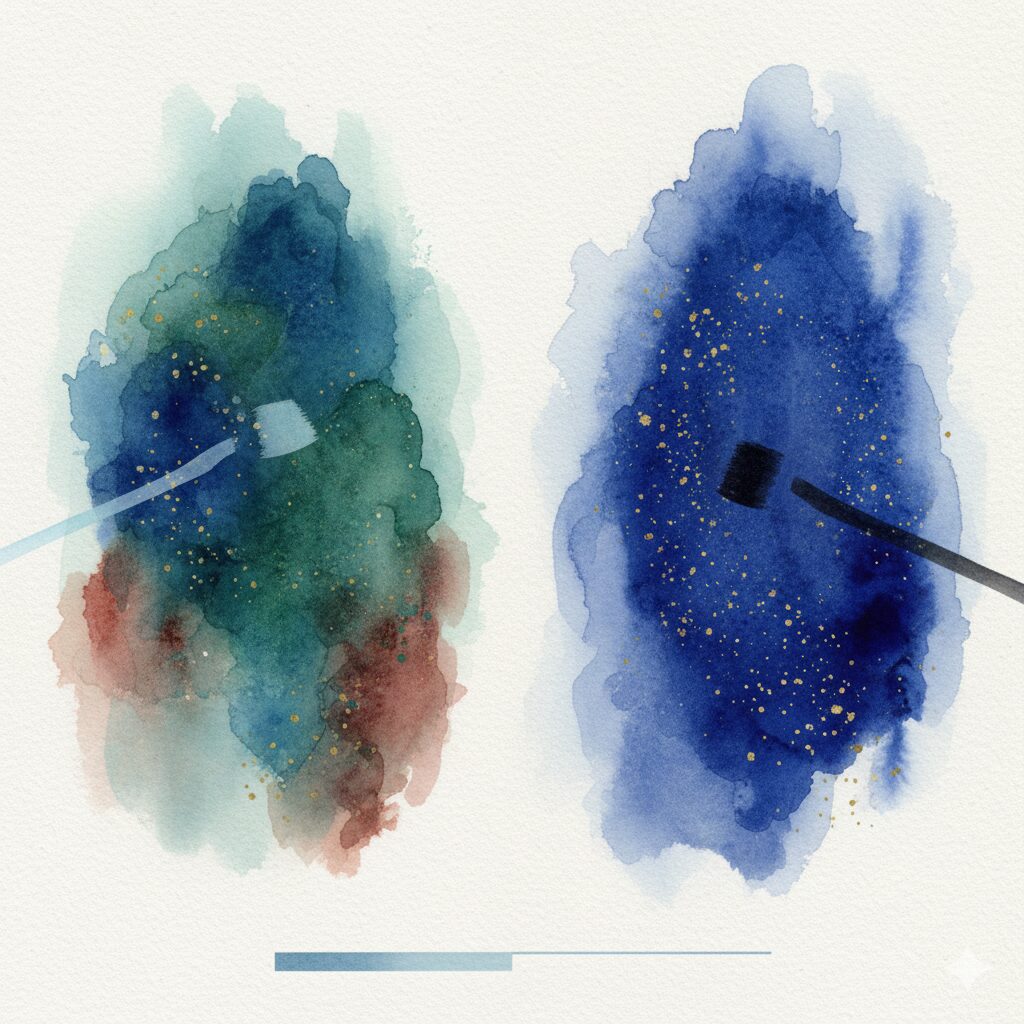

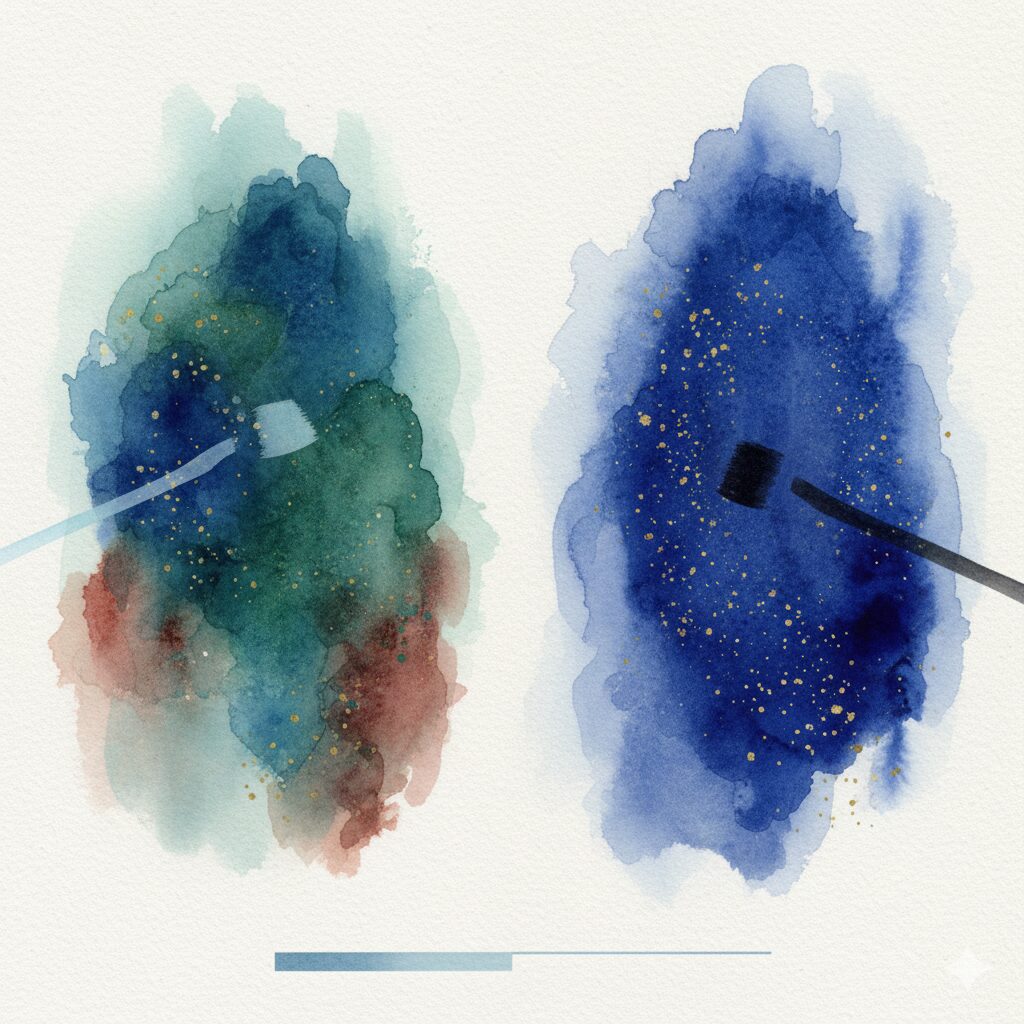

アズライトとラピスラズリはどちらも深い青色をしていますが、いくつかのポイントに注目することで見分けることが可能です。

最も分かりやすい見分け方のポイントは、石の内部に含まれる内包物(インクルージョン)の有無です。ラピスラズリは、金色の粒状の鉱物である「パイライト(黄鉄鉱)」や、白い筋状の「カルサイト(方解石)」を内包していることが多くあります。特に、夜空の星のように見える金色のパイライトは、ラピスラズリの大きな特徴です。

一方、アズライトは単一の鉱物であるため、このような他の鉱物が混じり合うことは基本的にありません。色合いが比較的均一で、透明感のある美しい結晶が見られることもあります。

金色のパイライトを含むラピスラズリ

前述の通り、ラピスラズリの見た目を特徴づける重要な要素が、内部に含まれる金色のパイライトです。この金色の斑点は、ラピスラズリが本物であることの一つの証とも言われています。

パイライトは硫黄と鉄が結合してできた鉱物で、ラピスラズリが形成される過程で内部に取り込まれます。この金色の輝きが、ラピスラズリの深い青色と相まって、まるで星が煌めく夜空のような神秘的な美しさを生み出します。

ただし、パイライトの量や入り方によってラピスラズリの品質評価は変わることがあります。一般的には、金色の斑点が美しく均等に散らばっているものほど、価値が高いとされる傾向にあります。

緑色のマラカイトに変化するアズライト

アズライトは化学的に不安定な性質を持つという、非常に興味深い特徴があります。アズライトは、大気中の水分や二酸化炭素と長時間反応し続けることで、化学的に安定した緑色のマラカイト(孔雀石)へと変化してしまうのです。

この二つの鉱物は、同じ銅鉱床から産出される兄弟のような関係にあり、成分もよく似ています。そのため、アズライトの一部がマラカイトに変化しかけている、青と緑が混じり合った「アズロマラカイト」という石も存在します。

アズライトが時間をかけてマラカイトに変わることはあっても、その逆、つまりマラカイトがアズライトに変わることはありません。この不可逆的な変化は、アズライトの儚さと個性を象徴する特徴と言えるかもしれません。

歴史や価値で見るアズライトとラピスラズリの違い

なるほどー!石の成り立ちや性質の違いはよく分かったよ。そういえば、こういう綺麗な石って、昔から大切にされてきたって聞いたことがあるけど、本当?

その通りだよ、ルナ。特にラピスラズリは、古代エジプトの時代から人々の歴史や信仰と深く関わってきたんだ。ここからは、そんな二つの石の背景にある物語を覗いてみよう。

古代エジプトで神聖視されたラピスラズリ

アフガニスタンなど有名な産地と品質

顔料の歴史とウルトラマリンの価値

日本画の岩絵具で使われる群青

フェルメールが愛した鮮やかな青色

ラピスラズリの主成分はラズライト

英語のスペルが違う二つのラピスラズリ

天藍石というもう一つのラズライト

Q&A:アズライトは水に濡らしても大丈夫?

Q&A:ラピスラズリの偽物の見分け方は?

古代エジプトで神聖視されたラピスラズリ

ラピスラズリは非常に長い歴史を持つ宝石で、世界各地の古代文明で神聖な石として扱われてきました。特に古代エジプトでは、王族や神官など、最高の位にいる者だけが身につけることを許された特別な石でした。

有名なツタンカーメン王の黄金のマスクにも、ふんだんにラピスラズリが使われていることはよく知られています。古代エジプトの人々は、ラピスラズリの深い青色を天空や神々の象徴と考え、お守りや魔除け、さらには薬としても用いていたとされています。

このように、ラピスラズリは単に美しい宝石というだけでなく、古代から人々の信仰や権力と深く結びついてきた、文化的に非常に重要な存在です。

古代エジプトとの深いつながりは、現代に生きる私たちの魂にも影響を与えているかもしれません。もしエジプトという言葉に心惹かれるなら、あなたの前世と何か関係がある可能性も考えられます。

アフガニスタンなど有名な産地と品質

ラピスラズリの品質は、産地によっても大きく左右されます。最も有名で、最高品質のラピスラズリを産出すると言われているのが、アフガニスタンのバダフシャーン州にあるサリサング鉱山です。この鉱山は6000年以上前から採掘が続けられていると言われ、歴史的にも非常に価値の高いラピスラズリがここから世界中へ運ばれていきました。

アフガニスタン産のラピスラズリは、不純物が少なく、深く鮮やかな青色(ロイヤルブルー)をしており、適度にパイライトが散らばっているのが特徴です。他にも、ロシア、チリ、アメリカなどが産地として知られていますが、品質の高さにおいてはアフガニスタン産が最高峰とされています。

一方、アズライトはモロッコ、アメリカ、中国、ナミビアなど、世界中の銅鉱山で産出されます。産地によって結晶の形や大きさが異なり、コレクターの間で人気を博しています。

顔料の歴史とウルトラマリンの価値

ラピスラズリは、中世ヨーロッパの絵画の世界において、非常に高価な青色顔料「ウルトラマリン」の原料として珍重されました。ウルトラマリンとは「海を越えてきたもの」という意味で、その名の通り、産地であるアフガニスタンから地中海を越えてヨーロッパへともたらされたことに由来します。

ラピスラズリから抽出できる顔料の量はごくわずかであり、その価格は当時、金と同等かそれ以上であったと言われています。そのため、ウルトラマリンは聖母マリアのローブなど、絵画の中でも特に神聖で重要な部分を描くためにしか使われませんでした。

この貴重な顔料の存在が、西洋美術史における「青」の価値を特別なものにしたと考えられます。

日本画の岩絵具で使われる群青

アズライトもまた、顔料として長い歴史を持っています。アズライトから作られる顔料は、日本では「群青(ぐんじょう)」と呼ばれ、古くから日本画の岩絵具として使われてきました。群青とは「青が集まった色」という意味で、その名の通り、吸い込まれるような深い青色をしています。

奈良の高松塚古墳の壁画にも、この群青が使われていたことが分かっています。文化庁の発表によると、西壁女子群像の着衣の彩色に顔料としてアズライト(藍銅鉱)が使用されたことが確認されています。ラピスラズリから作られるウルトラマリンが西洋の「青」を代表するなら、アズライトから作られる群青は日本の「青」を代表する顔料の一つと言えるでしょう。

ただし、アズライトは産出量が少なく、マラカイトと混ざっていることが多いため、精製が難しく、かつては非常に高価な顔料でした。

このように、鉱物にはその特徴を捉えた「和名」が付けられています。他の希少な宝石がどのような和名を持ち、どんな意味が込められているかを知ることで、石への理解がさらに深まるでしょう。

フェルメールが愛した鮮やかな青色

「真珠の耳飾りの少女」などで知られる17世紀オランダの画家ヨハネス・フェルメールは、高価なウルトラマリンを多用したことで有名です。彼が描く絵画に特徴的に見られる鮮やかで深みのある青色は「フェルメール・ブルー」とも呼ばれ、実際に所蔵元であるマウリッツハイス美術館の研究でも、ターバンに高価な天然ウルトラマリンが使用されていることが確認されており、多くの人々を魅了し続けています。

フェルメールは、光の表現を追求する中で、このウルトラマリンの持つ透明感と鮮やかさが不可欠であると考えたようです。他の画家たちが使用をためらうほど高価な顔料を惜しげもなく使ったことで、彼の作品は時代を超えても色褪せることのない輝きを放っています。

一方で、当時のヨーロッパでは、高価なウルトラマリンの代替品として、アズライトから作られた顔料も広く使われていました。しかし、前述の通りアズライトは不安定で、時間と共に緑色のマラカイトに変色してしまうため、古い絵画の中には空や海が緑色に変色してしまっている例も数多く残されています。

ラピスラズリの主成分はラズライト

ここで少しややこしい話になりますが、ラピスラズリと非常によく似た名前の鉱物が存在します。ラピスラズリの主成分となる青い鉱物は「ラズライト(Lazurite)」です。和名を「青金石(せいきんせき)」と言います。

このラズライト(青金石)が、ラピスラズリの美しい青色の源となっています。ラピスラズリという石は、このラズライト(青金石)を主体として、ソーダライトやパイライトなどが集まってできているのです。

ポイントは、ラピスラズリそのものが「ラズライト」なのではなく、あくまで主成分の一つが「ラズライト」である、ということです。

英語のスペルが違う二つのラズライト

待って待って!ラズライトが2種類もあるなんて、頭がこんがらがってきたよー!

ははは、ここは多くの人がつまずくポイントなんだ。ラピスラズリに入っているのは『R』のつくLazurite、とだけ覚えておけば大丈夫。Royal Blue(ロイヤルブルー)の『R』って連想すると覚えやすいかもしれないね。

さらに話を複雑にするのが、もう一つの「ラズライト」の存在です。実は、カタカナで書くと全く同じ「ラズライト」になる、別の鉱物が存在するのです。この二つは、英語のスペルと鉱物学的な分類が全く異なります。

Lazurite(ラズライト):ラピスラズリの主成分。「R」が入る。和名は青金石。

Lazulite(ラズライト):全く別の鉱物。「L」が入る。和名は天藍石。

日本語で区別するのは非常に困難なため、専門家や鉱物愛好家の間でもしばしば混同されることがあります。「ラピスラズリの主成分はラズライト(天藍石)である」という記述は誤りであり、正しくは「ラピスラズリの主成分はラズライト(青金石)である」となります。

天藍石というもう一つのラズライト

前述の通り、スペルが「Lazulite」で、和名を「天藍石(てんらんせき)」という鉱物があります。この石も非常に美しい青色をしており、見た目だけではラズライト(青金石)と見分けるのが難しい場合があります。

しかし、天藍石はリン酸塩鉱物の一種であり、ケイ酸塩鉱物である青金石とは成分が全く異なります。もちろん、天藍石はラピスラズリには含まれていません。

このように、アズライトとラピスラズリだけでなく、ラピスラズリの周辺にも名前が似ていて紛らわしい石が存在するため、鉱物の世界は奥深いと言えます。

奥深い鉱物の世界には、他にも様々な意味や効果を持つ石が存在します。それぞれの石が持つ「石言葉」に触れてみるのも面白いかもしれません。

Q&A:アズライトは水に濡らしても大丈夫?

アズライトの取り扱いに関して、最も注意すべき点の一つが水です。アズライトは水に溶けやすい性質を持っているため、流水で洗ったり、水に長時間浸けたりすることは絶対に避けるべきです。

水分に触れると、石の表面が溶けて光沢が失われたり、退色の原因になったりします。さらに、前述のように化学変化を促進し、緑色のマラカイトへの変質を早めてしまう可能性もあります。

もし汚れてしまった場合は、乾いた柔らかい布で優しく拭き取るようにしてください。また、保管する際も湿気の多い場所は避け、乾燥した冷暗所に置くのが理想的です。

石によっては、このように水を使った手入れができないものも少なくありません。例えば、アクアマリンも名前のイメージとは異なり、水に弱いという説がありますが、その真偽や正しい手入れ方法をご存知ですか。

Q&A:ラピスラズリの偽物の見分け方は?

ラピスラズリは人気の高い宝石であるため、残念ながら市場には染色された石や練り物などの模造品も流通しています。いくつかのポイントを知っておくと、見分ける際の助けになります。

練り物やプラスチックとの違い

ラピスラズリの粉末を樹脂で固めた「練り物」や、プラスチック製の模造品は、色合いが不自然に均一で、金色のパイライトの分布も人工的に見えます。また、天然石特有のひんやりとした冷たさがなく、軽く感じられることが多いです。

染色された石との違い

ハウライトやマグネサイトといった安価な白い石を青く染色して、ラピスラズリに見せかけているものもあります。これらは、除光液などを染み込ませたコットンで軽く拭くと、色が落ちることがあります。また、石のヒビや割れ目に沿って、染料が濃く溜まっている場合も注意が必要です。

ただし、これらの方法は石を傷める可能性もあるため、購入する際は信頼できる販売店を選ぶことが最も大切です。

偽物を見分けるだけでなく、見た目が似た異なる種類の宝石を見分ける知識も、石選びには不可欠です。例えば、同じ青い宝石でもアウイナイトとアイオライトには、価値や希少性に大きな違いがあります。

まとめ:アズライトとラピスラズリの違い

アステル、ありがとう! これで二つの石の違いがはっきり分かったよ。もうお店で見ても迷わないかも!

よかった。石の個性を知ると、もっと愛着が湧くだろう? 最後に、今日話した大切なポイントをここで一緒におさらいしておこう。

この記事で解説した、アズライトとラピスラズリの様々な違いについて、最後に重要なポイントをまとめます。

アズライトは銅を主成分とする単一の鉱物

ラピスラズリはラズライト(青金石)などを主成分とする複合石

アズライトのモース硬度は3.5~4で柔らかい

ラピスラズリのモース硬度は5~5.5で比較的硬い

アズライトの主な用途は顔料でアクセサリーには不向き

ラピスラズリは宝石やアクセサリーとして広く利用される

アズライトの和名は藍銅鉱(らんどうこう)

ラピスラズリの和名は瑠璃(るり)

ラピスラズリには金色のパイライトが含まれることがある

アズライトは水分に触れるとマラカイトに変化することがある

ラピスラズリは古代エジプトで神聖な石として扱われた

アズライトは日本の岩絵具「群青」の原料

ラピスラズリは西洋の顔料「ウルトラマリン」の原料

ラピスラズリの主成分はLazurite(青金石)

Lazulite(天藍石)は全く別の鉱物である

石を選ぶことは、ご自身の心と対話するようなもの。アズライトとラピスラズリ、それぞれの持つ物語や性質を理解することで、あなたの魂が本当に求める一石が見つかるはずです。あなたに素敵な出会いがありますように。